深夜十一点,我刚关掉游戏准备睡觉,手机突然弹出一条消息——团队新开发的社交应用因为某个网红偶然推荐,正在以每分钟上千次的速度涌入新用户。兴奋感还没持续三分钟,运维同事的电话就来了:“服务器快撑不住了!”

这种甜蜜的负担,大概是每个互联网从业者又爱又恨的瞬间。就像精心筹备的小餐馆突然被美食博主推上热门,客流量暴增本是求之不得的好事,可如果桌椅不够、厨房忙乱,反而会砸了招牌。而在数字世界,支撑这一切的正是那些隐藏在数据中心里,日夜不停运转的服务器。

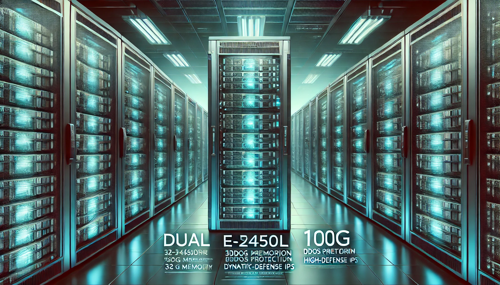

说到服务器,最近我和几位技术好友聊起一个话题:日本站群服务器到底能不能打?尤其面对突发流量,它能不能做到“临危不乱”?我们之前也听过不少宣传,但真实情况如何,还是得实测见真章。

所谓“站群服务器”,其实就像是一支分工明确的特种小队。不同于单台服务器扛所有流量,站群通过多机协作、负载均衡,把访问需求分散到不同节点。哪怕某台机器压力过大,其他机器也能迅速补上,避免全线崩溃。这种架构听起来简单,但实际部署和调优才是技术所在。

我们特意模拟了一次流量风暴实验:逐步加压,从一万IP到五万,再到十万同时访问——听起来简直像是让一条小河突然涌进大海的水量。初始阶段,服务器响应速度依然稳定,页面打开流畅,几乎没有延迟感。这让我想起高速公路的多车道设计,车流虽大,但每条线都在动,不像某些单线小道一动就堵。

不过最让我惊讶的是中间发生的一个小插曲:在流量冲到八万时,监控警报响了——其中一台节点因为资源分配问题响应变慢。还没来得及紧张,自动切换机制已经默默把请求导向了其他节点。等我们反应过来,它已经自己“修复”完了。技术朋友在旁边笑:“这就好比餐厅里有个服务员突然手抖,还没等顾客抱怨,领班已经接过盘子继续上菜了。”

当然,服务器不是魔术,能做到这样离不开几个关键因素。首先是硬件基础,CPU、内存、带宽缺一不可,好比健身教练的身材,平时练得好,关键时刻才发挥得出来。其次是网络环境,日本的数据中心在亚洲链路中一直表现稳定,尤其对中国用户来说,延迟低、抖动小,体验自然上来。最后是运维策略,包括实时监控、自动扩容和故障转移,这些“幕后工作”往往才是决定体验的关键。

说实话,作为一个偶尔感性的人,我总觉得技术这东西背后是有温度的。每一次流畅的点击、每一秒及时的响应,其实都是无数代码和硬件在默默协作。可能用户不会知道背后是哪台服务器在支撑,但那种“不用等”的顺滑感,恰恰是技术给予现代人的一种温柔。

实验结束之后,我们几个人对着数据感叹:原来十万IP真的可以不宕机。但这不代表可以高枕无忧。真正的挑战在于如何让系统具备持续应对突发的能力,并且是在成本可控、能源效率合理的前提之下。就像城市交通,不能因为今天没堵车,就认为永远都不会堵。

回望那天晚上我们手忙脚乱的场景,我突然觉得,或许技术和人性是相通的——预备好应对变化的能力,比享受平静更为重要。而一台好的服务器,就像一位靠谱的伙伴,平时不说话,关键时刻却绝不掉链子。

所以呀,如果你也在负责某个项目、某款应用,或许早一点思考扩容方案、站群部署,并不是过度设计,而是一种对用户体验的尊重。毕竟没人喜欢在兴奋冲浪的时候,突然网页一转——504错误。